春の甲子園が始まりました。

いくつになっても高校球児の戦いが好きです。

もともとスポーツ観戦は好きなのですが、

プロよりも高校生クラスがいいですねー。

単純に自分が年を重ねて、

子供たちが頑張っている姿がかわいいからか。

ティーンエージャーのパワーには敵わないと感じます。

愚息達が高校生の頃、仕事の都合さえつけば

週末はよく応援に行ってました。

WBCも頑張っていますね!

春の甲子園が始まりました。

いくつになっても高校球児の戦いが好きです。

もともとスポーツ観戦は好きなのですが、

プロよりも高校生クラスがいいですねー。

単純に自分が年を重ねて、

子供たちが頑張っている姿がかわいいからか。

ティーンエージャーのパワーには敵わないと感じます。

愚息達が高校生の頃、仕事の都合さえつけば

週末はよく応援に行ってました。

WBCも頑張っていますね!

お母さんと小学校低学年くらいの男の子の会話。

母「毎日毎日テレビで漫画ばっかり観ていたら、

テレビは考えないで見れるから、

何も考えない人になっちゃうんだよ」

子「考えないで見れるわけないじゃー。

次はどうなるのかな!次はどうなるのかな?って

考えながら見てるんだよ。」

ほほぉ。

お子さんに座布団一枚。

子供は子供なりに考えていますね。

当院では「かわさき健康塾」として

毎日、医療従事者による健康講座を開催しています。

看護師達も講師役で登壇させていただいてます。

やはり体を動かしての講演は好評な様子で、

あっと言う間に会場が満席になる様子です。

本日は

「よさこい転倒予防フォーラム」を開催し、

150名満席(10名前後は会場に入れずお帰り・・・申し訳ありませんでした)と

なるほど大盛況でした。

看護師で、150名以上の来場者を記録したのは健康塾初!!となりました。

皆さん楽しそうでしょ。

参加された方も、職員も嬉しそうでした。

ご興味もたれましたら、是非ご参加下さい。

今日からあなたも健康サポーター~~。

週末に知人と食事の約束をしていました。

久しぶりに会うのです。

同業者ゆえに、しかも先輩なので、

いろいろと相談したいことや、お知恵を拝借したいこと

などなど・・・朝から楽しみにしていました。

がーしかし。

なんと朝食中に歯が、歯が・・・

漫画みたいにポコッと取れたのです。

歯というより数年前に齲歯治療でかぶせたクラウンが

本当にスポッと取れてしまいました。

慌てて歯医者に電話しまして、

取りあえず食事には間に合いました。

歯医者曰く

「金属側はほとんど摩耗しませんが、

土台の歯の方が年齢とともに痩せてくると

合わなくなって来ますね〜」

って、・・・・・・おい。

今から20年くらい前に

「こんな勤務医はいらない!八か条」というものを提示した

病院長さんがいたそうな。

1.人間としての基本的マナーに乏しい

2.時間、規則を守れない

3.協調性に乏しい

4.患者に対して誠実でない

5.技術・知識の向上に意欲がない

6.総合的に患者を診れない

7.反省心がなく、謙虚でない

8.医療保険制度を理解しない

そして今、勤務医不足に翻弄され続けている病院長が望むのは、

逆説的「八か条」を満たすことのできる医師だそうです。

今年の日本病院学会のオピニオンテーマに

「こんな勤務医が欲しい!」 と、ありました。

しかしこれ、医療職は全員当てはまりますね。

さて看護師の皆さん、逆説的八か条を満たせるように研鑽しましょう。

毎日の天気予報に

「今日の花粉情報」などが報告されるようになったのは、

いつ頃からでしょう。

国民総花粉症のごとく蔓延している感じがします。

家族もこの時期は辛そうで、、、

目がかゆい・くしゃみ・鼻水・・・云々。

季節先取りで耳鼻科にかかり、薬やら目薬を早い時期から

頂いております。

私はこの時期、なんとなく眼がしょぼしょぼするな~というくらいで、

然程ひどい状況ではないのですが、あるとき突然ひどくなり

花粉症仲間入りとなるケースが多いと聞きました。

今現在は花粉症ではないと自分で自分をだまし、

気合だね、と意味不明なことを言って家族に白い目で

見られています。

「自分の心構えを管理できずに

どうやって他の人を

管理できるなどと思うのでしょう」

他人を上手く管理したいと思う前に

自分が手本を示せるようにならなければいけません。

自分自身の中に

スキルアップを目指す気持ちを起こすことが不可能なら、

他の同僚や部下に

スキルアップのために頑張ろうという気持ちにさせる

ことなどできるわけがないのです。

最初に行動を起さなくてはいけないのは

あなたです。

管理者としてふさわしいことを証明しなくてはなりません。

↑ こんなメッセージレターを読みました。

ううっぅ。耳が痛い。

少しずつ暖かな日が多くなってきましたね。

私は関西出身なので

奈良のお水取り(古都、奈良に春を告げる東大寺の行事)が終わると春が来る、と思っています。

3月の行事なので、もうすぐですね。

春の訪れが待ち遠しいです。

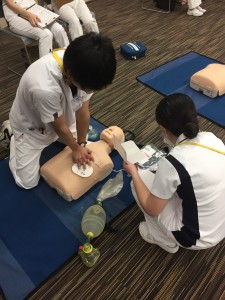

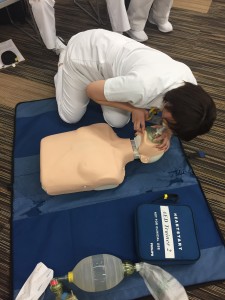

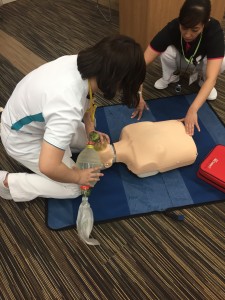

さて、川崎幸病院看護部では新人看護師のみなさんが

2年間で救急看護の実践力が身につくようなプログラムを組んで、

教育を行っています。

その1つとして、

「意識のない人が倒れていた時に、どのような対応をするか」

について1年間を通して学びます。

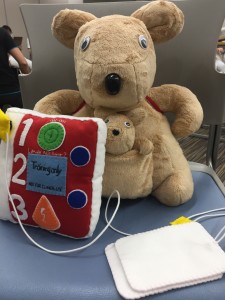

そして、毎年3月にAHA(アメリカ心臓協会)認定BLS(1次救命処置)プロバイダーコースを受講していただいています。

今年も2016年4月から入職された看護師を対象に、

プロバイダーコースが開催されました。

対象人数が多いため、

2日に分けて開催するうちの1日目にインストラクターとして参加しました。

胸骨圧迫・人口呼吸・AED・小児乳児の心肺蘇生法・・・etc.

みなさん1年間みっちり勉強されてきていたため、とてもスムーズに講義が進みました。

実技試験・筆記試験、ともにとても優秀な成績で、全員合格となりました!

私たちインストラクターも、無事に終えたことに安堵しました。

2年目は、ICLS(医療従事者のための蘇生トレーニング)について学んでいきます。

急性期看護のプロになれるようサポートしていきますので、頑張ってください!!

by ICU看護科長

桃の節句。

3月3日は雛祭りですね。

日本の住宅事情はなかなかに厳しいものがありますので、

何段飾り・・・などというものは普段お目にかかる機会は少ないです。

我が家も内裏雛様のみですが。

でも少し季節を感じられます。

「節」は季節の変わり目という意味。

節句は季節の節目に、無病息災、豊作、子孫繁栄などを願い、お供え物をしたり、邪気を祓う行事で「節供(せっく)」とも言われます。調べてみたところ・・

人日(じんじつ・1月7日)、上巳(じょうし・3月3日)、端午(たんご・5月5日)、七夕(たなばた・7月7日)、重陽(ちょうよう・9月9日)の5つを五節句といい、中国から伝わったそうです。

そういえば、当日過ぎたらとたんに意味がなくなるのだとも聞きました。

お雛さま、週末に片付けないと・・・(丁寧にしまいます)